들은 대로 옮기는 것이 통역사의 가장 기본적인 역할이요 의무입니다. 자기 의견, 생각, 감정, 해설을 덧붙이지 말아야 하는 것이죠. 그런 기본을 지킬 때 통역이 정확하게 되고 양 당사자가 만난 소기의 목적을 달성합니다.

그런데 제가 ‘한국식 화법’이라고 부르는 독특한 화법 때문에 그렇지 않았던 경우가 가끔 있습니다. 한국식 화법이란, 상대방이 문맥 속에서 자기 말을 알아들어 주기를 바라면서 자기 생각이나 대답 등을 직설적으로 말하지 않고 에둘러 말하는 경향에 대해 제가 붙인 이름입니다. 예를 들면 이런 겁니다.

병원 통역을 하면 의사와 환자만 만나는 것은 아니고 가끔 소셜 워커와 환자의 인터뷰를 통역하기도 합니다. 어느 날 어느 할머니와 30대 초반의 젊은 소셜 워커와의 인터뷰를 통역했습니다.

- 소셜 워커: 할머니 이제 다음 주면 퇴원하시는데, 퇴원하면 어디로 가실 생각이세요?

- 할머니: 으음, 내가 열여덟에 시집와서 스물하나에 혼자 되었어. 그래 우리 아들 하나 업고 비가 오나 눈이 오나…

말을 어디에서 끊어야하나 한참 고민을 했습니다. 좀 무례하지만 일단 할머니 말을 끊고 그때까지 하신 말을 통역했지요. 그러자 소셜 워커는 할머니를 보지 않고 나를 보며, “What did you say to her? Did you say what I said?” 합니다. 통역을 제대로 한 건지 의심스러운 거죠. 소셜 워커는 아주 간단한 질문을 한 건데 할머니는 느닷없이 자기 평생 살아온 이야기를 느릿느릿 하기 시작하셨으니까요. 일단 말을 더 들어보자고 하고 더 들어봅니다.

- 할머니: … 그런 상황에서도 우리 아들은 세상에 날 위해서… 물론 우리 며느리가 바쁘긴 혀. 걔가 본래 근본은 착해서…

도저히 인터뷰가 제대로 진행되지를 않습니다. 한 5분 동안 혼자서 계속 얘기를 하십니다. 문장 단위로 다 통역하려고 애를 쓰던 저도 그건 포기하고 상당한 정도로 요약해서 띄엄띄엄 통역하기 시작했습니다. (물론 그러면 안 됩니다.) 그래도 저도 소셜 워커도 듣고 있기가 힘이 듭니다. 도저히 안 되겠는지 소셜 워커가 할머니 말을 끊고 다시 천천히 묻습니다. 마치 영어를 알아들으라는 것처럼 조금 큰 목소리로 아주 천천히 말합니다.

소셜 워커: “XXXX, where do you intend to go after you get discharged from this hospital? Do you have somewhere to go? Do you want to go home or do you want to go to a nursing facility?”

나: 통역함.

할머니: 그러니까 말하잖여. 그런 와중에서도 우리 아들은…

소셜 워커와 저는 둘 다 어찌할 줄을 모릅니다. 매우 답답하지만 계속 듣습니다. 아, 그런데 할머니께서 드디어 입을 닫으셨습니다! 그래서 그 시점까지 제가 들은 말을 정리해서 저도 통역을 마무리했습니다.

그런데 소셜 워커는 여전히 자신의 간단한 질문에 대한 답을 못 들었습니다. 답을 들어야 자기가 해 줄 일이 뭔지 판단하고 그 방향으로 일을 처리할 텐데, 할머니 인생 살아오신 것과 가족간의 관계에 대해서만 (너무 지나치도록) 자세한 이야기를 들은 것이죠.

아, 그때 제게 불현듯 깨달음이 왔습니다. 실은 할머니가 소셜 워커에게 대답을 했다는 것을요. 제가 깨들은 할머니의 대답은 이런 겁니다. “어렵지만 아들 집으로 돌아가겠다”였습니다. 하지만 제가 듣지 않은 말을 통역을 할 수는 없으니, 소셜 워커의 허락을 구해서 제가 질문을 다시 만들어 보았습니다.

- 나: 할머니, 그러니까 퇴원하신 후에 아들 집으로 가시겠다는 거죠?

- 할머니: 아암.

나 (소셜 워커에게): She wants to go back to her son’s home although that is not a simple thing to do.

소셜 워커: OK, now I got that. But why is it not a simple thing to do? Did she actually say that?

물론 저 말은 할머니를 보며 한 말이 아니고 전적으로 저를 보고 한 말입니다. 이쯤 되면 인터뷰 통역이 아니라, 제가 할머니 대변인이나 변호사 정도 되어서 소셜 워커와 대담하는 풍경이죠. 뵌 지 20분밖에 안 된 할머니를 위해서요.

여기까지 읽으신 분들은 , 제가 어떻게 할머니의 답을 알아냈는지 궁금해 하고 계실 겁니다. 글쎄요, 그건 아마 제가 한국사람이기 때문인 것 같습니다. 할머니의 논리는 그런 겁니다.

“아들과의 관계는 내게 세상 어떤 것보다 소중하다. 비록 아들과 며느리가 지금 경제적으로 힘들고 가게 때문에 너무 바쁘고 우리 사이에 문제도 좀 있었지만, 그토록 소중한 아들을 두고 내가 어떻게 다른 시설에 가서 산단 말이냐. 나는 아들이 나를 받아줄 것으로 확신한다. 내가 시설로 가면 아들의 마음이 아플 것이다. 그러니 나는 퇴원 후에 아들 집으로 가길 원한다.”

그런데 저렇게 말씀하지 않으시고 자신의 힘든 인생, 할머니를 향한 아들의 속 마음이 드러난 사건들, 지나간 일들을 다 받아들이고 용서했다는 뜬금 없는 독백, 아들 부부의 경제 상황에 대한 이야기 등을 나열하셨을 뿐입니다.

저도 소셜 워커도 그런 내막을 몰랐고, 묻지도 않았고, 사실 알 필요도 없습니다. 소셜 워커가 알고 싶었던 것은 참 간단한 것이었습니다. 그 간단한 질문에 대한 대답을 저렇게 길게 하신 것이고, 그 긴 이야기를 다 듣고도 소셜 워커는 어리벙벙한 얼굴로 앉아있을 수밖에 없었습니다. 이것이 한국식 화법입니다.

어떤 화법이 더 좋은지를 말할 수는 없습니다. 그건 문화니까요. 저도 그 문화 속에서 살았고, 그래서 늦게지만 할머니의 의도를 알아낼 수 있었습니다. 다만, ‘이러면 참 대화하기가 어렵구나’ 하는 생각은 들었습니다. 직설적으로 대답하는 대신에, 상황을 설명하고 상대방이 그 설명을 듣고 대답을 짐작하게 하는 화법은 참 비효율적입니다. 할머니가 쓰신 화법은 자기 결정의 배경, 미묘한 발란스, 결심이나 소망의 정도 등을 다 짐작하게 하는 풍성한 화법이고 가족간의 대화에 적합한 화법인 것 같습니다. 그러나 일을 처리하기 위해 인터뷰를 할 때는 매우 적합하지 않은 화법입니다.

그 대답 이후에도 인터뷰는 계속 이어졌습니다. 물론 제대로 대화가 되지를 않았습니다. 될 리가 없지요. 그래서 저는 그날 통역 프로토콜의 모든 조항을 다 어기며 통역을 했습니다. 그래서 소셜 워커가 알고 싶어하는 몇 가지에 대한 대답을 얻어주었습니다. 다 하고 나니 정말 진이 빠졌습니다. 30분 예정이던 인터뷰가 거의 두 시간을 채웠으니까요. 하지만 지금도 생생히 기억나는 재미있는(?) 인터뷰입니다.

일본어와 한국어는 상황에 많이 의지하는 언어라서 웬만한 대화는 ‘거시기’ 하나로 끝내는 사람도 많습니다. 그러나 국제화 시대의 소통을 위해서는 우리도 직설 화법을 좀 연습할 필요가 있지 않을까 생각합니다. 문장에 주어와 목적어가 자주 생략되는 것은 괜찮습니다. 어지간하면 짐작할 수 있고 법률문서가 아니라면 그런 것이 큰 문제가 되는 경우는 많지 않습니다. 그러나 문장과 문단 전체가 상황과 배경으로만 채워지고 주장이나 질문에 대한 답변은 결국 한 줄도 나오지 않는다면, 이런 문화를 공유하지 않는 사람들에게는 선문답이 되고 맙니다.

이에 반해 영어는 직설적인 것이 대부분입니다. 결론부터 말하는 것이죠. 의문사로 시작하지 않는 의문문, 즉 do나 be동사로 시작되는 의문문에 대해서는 yes나 no로 답을 시작하게 되어 있잖아요.

- Do you want to go home when you get out of this hospital?

- Yes, I do. (길어도 Yes, I want to go home.)

저런 식으로요.

글을 쓸 때에도 문단의 첫 문장이 topic sentence입니다. 결론부터 말하는 거죠. 그걸 말한 후에 그 결론에 대한 이유, 근거, 사례 등을 문단 중간에 쓰게 되어 있습니다. 이런 식의 사고에 익숙한 서구인들에게 한국식 화법은 매우 낯섭니다. 자칫 오해가 생기기 쉽고, 책임을 회피하는 듯한 인상을 주기도 하고, 대화에 시간이 많이 걸리고, 통역가를 괴롭게 하는 화법이죠. 사적인 대화에서는 괜찮지만 일을 할 때는 쓰지 않는 것이 좋지 않을까요? 사실 한국 TV에서 인터뷰 같은 것을 보면, 도대체 무슨 말을 하려는 것인지 알기 힘들게 말하는 사람들이 수두룩합니다. 자기가 하고 싶은 말이 뭔지 알기는 하고 말을 하는 것일까 궁금한 때가 많습니다.

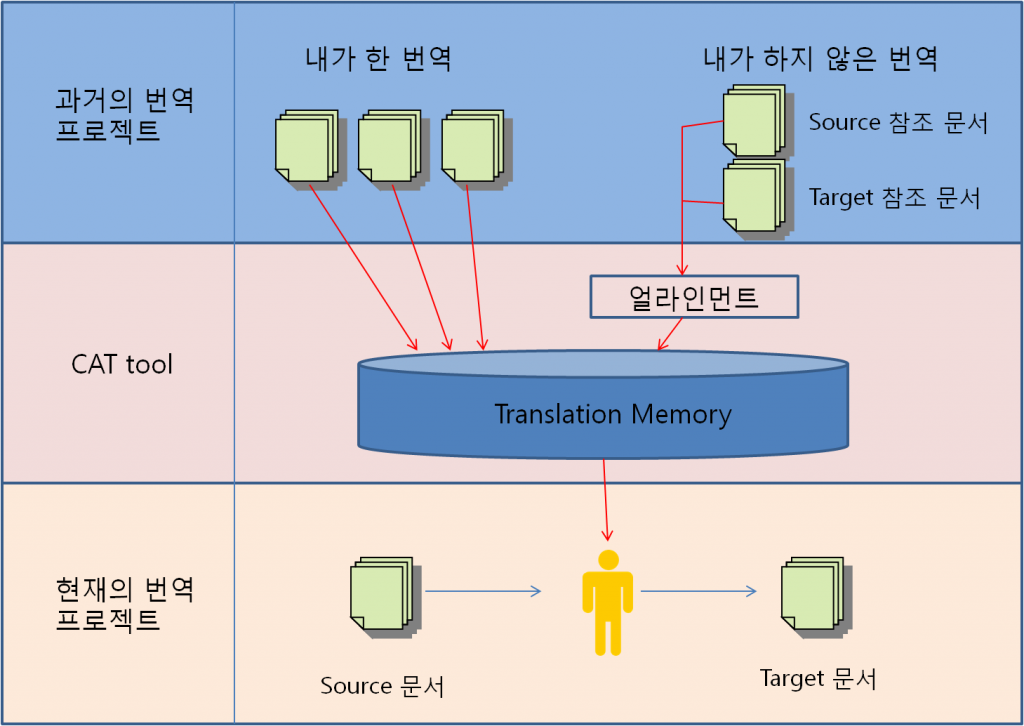

마지막으로, 저는 지금은 번역을 하는 사람이니 이 주제를 번역과 관련지어 한 마디 덧붙입니다. 말하려는 것을 정확하고 짧은 문장으로 써내지 못하는 사람은 번역을 하면 안됩니다. 예컨대 이메일을 쓸 때 빙빙 둘러서 무슨 말을 하려는 것인지, 도대체 뭘 원하는 것인지 알기 힘들게 쓰는 사람은 번역하면 여러 사람 힘들게 만드는 사람들이 있습니다. 문장 길이도 삼분의 이, 심지어 딱 반으로 줄일 수 있는데 그것을 아주 길게 쓰는 사람이 부지기수입니다. 영어로 썼든 한국어로 썼든 마찬가지입니다. 여러분의 문장력, 글 구성력은 어떤 수준인가요?

와 정말 공감되네요. 에둘러 말하고, 상대방이 문맥 속에서 자기 말을 알아주길 바라는 것…! 저는 통역가는 아니지만 종종 미팅에서 통역해야하는 경우가 있어요. 평소 우리말로 대화할 때는 잘 못 느끼다가, 통역하게 되면 정말 불편하고 난감해요. 오히려 영어를 듣고 우리말로 통역할 때 영어로 말한 사람의 의도가 명확해서 훨씬 편한 것 같습니다. 글 내용 처럼 소셜 워커 입장에선 통역가가 제대로 하고 있는지 의심이 들만도해요.

이 에둘러 화법(?)을 문자로 옮기는 분들도 계시더군요. 말하듯이 문장을 적어서…